Palestina dimenticata

Patria Indipendente, 2 gennaio 2023

di Giorgio Pagano

A settantacinque anni dalla Catastrofe, continuano le requisizioni di terre, le demolizioni di case e vige un regime di apartheid contro la popolazione denunciato da un rapporto di Amnesty e da un libro. Tra le cortine dei diritti umani calpestati, le voci storicamente inascoltate della pace. E intanto in Israele il nuovo governo di Netanyahu sarà il più a destra di sempre: nella coalizione che ha vinto le elezioni anche estremisti e ultraortodossi

“Non ci sarà pace nel mondo finché non regnerà in quelle terre piena pace. E tutti gli sforzi di pace in quelle terre avranno una ripercussione straordinaria sul pianeta intero”.

Carlo Maria Martini, Cardinale

“Una volta furono gli ebrei a conoscere la diaspora. Vennero dispersi, cacciati dal Medio Oriente, dispersi per il mondo. Adesso sono, invece, i palestinesi. Ebbene, io affermo ancora una volta che i palestinesi hanno diritto sacrosanto ad una patria e a una terra come l’hanno avuta gli ebrei, gli israeliti”.

Sandro Pertini, Presidente della Repubblica

Quest’anno ricorrono i 75 anni dall’espulsione di massa e dallo spostamento di oltre 700.000 palestinesi dalle loro case, villaggi e città durante il conflitto creato da Israele nel 1948. Da allora, dalla Nakba (la Catastrofe) – come viene chiamata dai palestinesi – è iniziata una storia di spossessamento senza fine.

Nei mondiali di calcio in Qatar la bandiera palestinese non è mai mancata. Non c’è stato incontro dove kefiah e bandiere palestinesi non siano state sventolate sugli spalti in segno di solidarietà. Ma ciò ha riguardato gli arabi. In Occidente la storia palestinese è invece dimenticata, non è più nell’agenda della politica e dei media. Il popolo palestinese non è più nel cuore di tanti come un tempo. Non è solo responsabilità della guerra in Ucraina. La rimozione è di gran lunga precedente: a causa delle tante altre guerre, del disordine nel mondo, della crisi economica, di un’informazione conformista che non aiuta a capire. Ma forse ci sono motivi più profondi.

Lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua, in uno dei suoi ultimi interventi, scrisse su “La Stampa” che l’Europa avrebbe potuto fare molto per la pace ma, aggiunse “è paralizzata” per un duplice motivo: “la memoria della Shoah e la responsabilità dell’Europa in quella tragedia” e “l’antisemitismo serpeggiante nella società europea”. E di fronte all’atteggiamento del governo israeliano, concluse: “i Paesi europei non solo hanno il permesso ma anche l’obbligo morale di dire: no, adesso basta”.

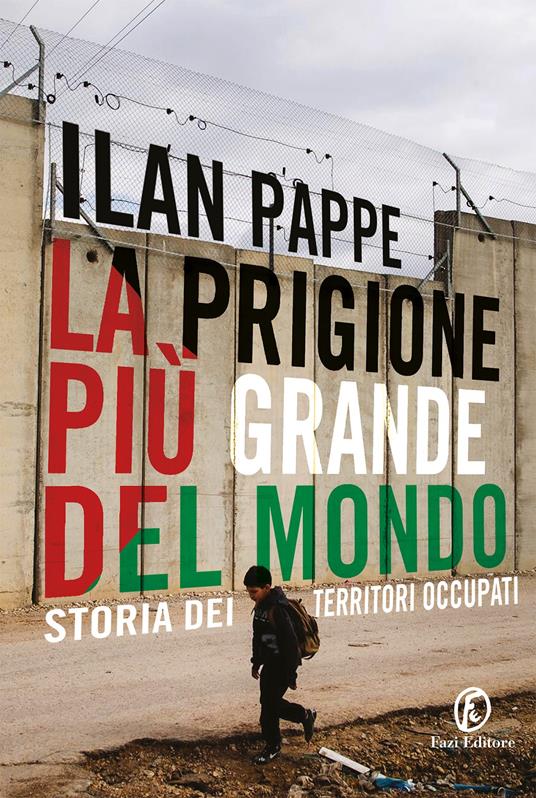

Questo obbligo morale è sentito da pochi. Il fatto che un problema sia rimosso comporta però che rimanga e che degeneri. Contro la disperazione predominante, nel 2022 si sono levati due messaggi forti: il rapporto di Amnesty International “Israel’s apartheid against palestinians. Cruel system of domination and crime against humanity” (l’Apartheid di Israele contro la popolazione palestinese. Un crudele sistema di dominazione e un crimine contro l’umanità) pubblicato a febbraio, e il libro dello storico israeliano Ilan Pappé “La prigione più grande del mondo. Storia dei Territori occupati”, uscito a settembre. Coraggio e rigore caratterizzano questi due testi così diversi tra loro, ma complementari.

Il rapporto di Amnesty International

L’apartheid è una grave violazione del diritto e dei diritti umani protetti a livello internazionale, un crimine contro l’umanità secondo il diritto penale internazionale. Il termine fu originariamente usato per riferirsi al sistema politico in Sud Africa, che imponeva esplicitamente la segregazione razziale, il dominio e l’oppressione di un gruppo razziale da parte di un altro. Da allora è stato adottato dalla comunità internazionale per condannare e criminalizzare questi sistemi e pratiche ovunque si verifichino nel mondo.

Il crimine contro l’umanità dell’apartheid, ai sensi della Convenzione sull’apartheid, dello Statuto di Roma e del diritto internazionale consuetudinario, viene commesso quando un atto disumano (essenzialmente una grave violazione dei diritti umani) viene perpetrato nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e dominio da parte di un gruppo razziale rispetto a un altro, con l’intento di mantenere quel sistema. L’apartheid può essere considerata come un sistema di trattamenti discriminatori prolungati e crudeli da parte di un gruppo etnico su un altro per controllare questo secondo gruppo.

Per Amnesty International in Israele c’è apartheid perché, la sofferenza e lo sfollamento dei profughi palestinesi sono una realtà quotidiana. I palestinesi che sono fuggiti nel 1948 o sono stati espulsi in seguito dalle loro case in quello che oggi è Israele, insieme ai loro discendenti, hanno il diritto al ritorno così come stabilito dal diritto internazionale. Ma non hanno praticamente alcuna prospettiva di poter tornare alle loro case – molte delle quali distrutte da Israele – o ai villaggi e alle città da cui provengono. Israele non ha mai riconosciuto questo loro diritto.

Non ci sono solamente gli oltre 6 milioni di palestinesi che rimangono rifugiati e non hanno diritto al ritorno. Almeno altri 150.000 corrono attualmente il rischio reale di perdere la casa a causa della brutale pratica israeliana di demolizioni di case o sgomberi forzati.

Il rapporto di Amnesty International dimostra che Israele impone un sistema di oppressione e dominazione sulle donne e sugli uomini palestinesi in tutte le aree sotto il suo controllo: in Israele e nei Territori occupati, e contro i rifugiati palestinesi, in modo che a beneficiarne siano gli ebrei israeliani. Ciò equivale all’apartheid.

Dall’istituzione dello Stato di Israele nel 1948, i governi successivi hanno creato e mantenuto un sistema di leggi, politiche e pratiche progettate per opprimere e dominare i palestinesi. Questo sistema funziona in modi diversi nelle diverse aree in cui Israele esercita il controllo sui diritti dei palestinesi, ma l’intento è sempre lo stesso: privilegiare ebrei israeliani a spese dei palestinesi.

Le autorità israeliane, spiega il rapporto, hanno realizzato tutto ciò attraverso quattro principali strategie:

“Frammentazione in domini di controllo”

Nel corso della creazione di Israele come Stato ebraico nel 1948, Israele ha espulso centinaia di migliaia di palestinesi e distrutto centinaia di villaggi palestinesi, in quella che è stata una pulizia etnica. Da allora, i governi successivi hanno progettato leggi e politiche per garantire la continua frammentazione della popolazione palestinese. Donne e uomini palestinesi sono confinati nelle enclavi in Israele, Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e nelle comunità di profughi, dove sono soggetti a diversi regimi legali e amministrativi. Ciò ha avuto l’effetto di minare i legami familiari, sociali e politici tra le comunità palestinesi e di sopprimere il dissenso contro il sistema dell’apartheid; e ha aiutato anche a massimizzare il controllo ebraico israeliano sulla terra e mantenere una maggioranza demografica ebraica. Milioni di palestinesi rimangono sfollati come rifugiati e continuano a essere fisicamente separati da coloro che risiedono in Israele e nei Territori occupati a causa della continua negazione da parte di Israele del loro diritto di tornare alle loro case, città e villaggi.

2) Espropri di terra e proprietà

Dal 1948, Israele ha imposto massicci e crudeli sequestri di terra per espropriare i palestinesi dei loro terreni e delle loro abitazioni. Sebbene i palestinesi in Israele e nei Territori occupati siano soggetti a diversi regimi legali e amministrativi, Israele ha utilizzato misure di esproprio di terre simili in tutte le aree: per esempio, dal 1948 Israele ha espropriato terreni in aree di importanza strategica che includono popolazioni palestinesi significative come quelle della Galilea e del Negev/Naqab, e ha utilizzato misure simili nei Territori dopo l’occupazione militare israeliana nel 1967. Al fine di massimizzare il controllo ebraico israeliano sulla terra e ridurre al minimo la presenza palestinese, i palestinesi sono stati confinati in enclavi separate e densamente popolate. Mentre le politiche israeliane hanno consentito che l’assegnazione discriminatoria di terre demaniali venisse utilizzata quasi esclusivamente a beneficio degli ebrei israeliani sia all’interno di Israele sia nei Territori palestinesi occupati.

Segregazione e controllo

I governi israeliani che si sono succeduti hanno perseguito una strategia per stabilire la dominazione attraverso leggi e politiche discriminatorie che segregano i palestinesi in enclavi, in base a status legale e residenza. Israele nega a cittadine e cittadini palestinesi i loro diritti alla nazionalità e allo status di uguali, mentre nei Territori palestinesi occupati affrontano severe restrizioni alla libertà di movimento. Israele limita anche i diritti all’unificazione familiare in modo profondamente discriminatorio: per esempio, i palestinesi dei Territori occupati non possono ottenere la residenza o la cittadinanza attraverso il matrimonio, al contrario delle donne ebree e degli uomini ebrei israeliani. Israele pone anche severe limitazioni ai diritti civili e politici dei palestinesi, per sopprimere il dissenso e mantenere il sistema di oppressione e dominazione. Per esempio, milioni di palestinesi in Cisgiordania rimangono soggetti al dominio militare di Israele e agli ordini militari draconiani adottati dal 1967.

Privazione dei diritti economici e sociali

Queste misure hanno lasciato i palestinesi emarginati, impoveriti ed economicamente svantaggiati in Israele e nei Territori palestinesi occupati. Decenni di allocazione discriminatoria delle risorse da parte delle autorità israeliane, a beneficio delle cittadine e dei cittadini ebrei israeliani in Israele e di colone e coloni israeliani nei Territori palestinesi occupati aggravano queste disuguaglianze. Per esempio, milioni di palestinesi all’interno di Israele e Gerusalemme est vivono in aree densamente popolate che sono generalmente depresse e mancano di adeguati servizi essenziali come la raccolta dei rifiuti, l’elettricità, il trasporto pubblico e le infrastrutture idriche e sanitarie.

I palestinesi in tutte le aree sotto il controllo di Israele hanno meno opportunità di guadagnarsi da vivere e di intraprendere attività imprenditoriali e commerciali rispetto alle ebree e agli ebrei israeliani. Sperimentano limitazioni discriminatorie nell’accesso e nell’uso di terreni agricoli, acqua, gas e petrolio tra le altre risorse naturali, così come restrizioni nell’erogazione di servizi sanitari, istruzione e servizi di base. Inoltre, le autorità israeliane si sono appropriate della stragrande maggioranza delle risorse naturali palestinesi nei Territori palestinesi occupati a beneficio economico delle cittadine e dei cittadini ebrei in Israele e negli insediamenti illegali. Il popolo palestinese è sistematicamente sottoposto a demolizioni di case e sgomberi forzati, e vive nella costante paura di perdere le case.

A cominciare dal 1948, Israele ha spostato con la forza intere comunità palestinesi. Centinaia di migliaia di case palestinesi sono state demolite, causando terribili traumi e sofferenze. Più di 6 milioni di palestinesi rimangono rifugiati; la maggior parte di loro vive in campi profughi anche al di fuori di Israele e dei Territori palestinesi occupati. E ci sono più di 100.000 palestinesi nei Territori palestinesi occupati e altri 68.000 all’interno di Israele a rischio imminente di perdere la casa, molti per la seconda o terza volta.

Il popolo palestinese è intrappolato in un circolo vizioso. Israele richiede ai palestinesi di avere un permesso per costruire o anche solo per erigere una tenda, ma – a differenza dei richiedenti ebrei israeliani – raramente lo rilascia loro. Così molti palestinesi sono costretti a costruire senza autorizzazione e Israele poi demolisce le case palestinesi perché costruite ‘illegalmente’. Israele usa queste politiche discriminatorie di pianificazione e suddivisione in zone per creare condizioni di vita insopportabili per costringere la popolazione palestinese a lasciare le case e permettere l’espansione dell’insediamento ebraico”.

Il rapporto di Amnesty International è “scomodo”, ma è basato su un’amplissima documentazione e su ricerche e analisi durate oltre quattro anni.

“La più grande prigione del mondo” di Ilan Pappé

Il libro di Pappé, storico israeliano nato ad Haifa, professore all’Istituto di studi arabi e islamici presso il College of Social Sciences and International Studies e direttore del Centro europeo per gli studi sulla Palestina all’Università di Exeter, è anch’esso “scomodo”, ma altrettanto rigorosamente supportato da fonti primarie.

La strategia di Israele è coerente fin dal 1948, sostiene Pappé nel saggio pubblicato da Fazi editore, e si fonda sull’estensione dell’autorità militare già imposta a un gruppo di palestinesi (la minoranza interna a Israele) e a un altro gruppo palestinese (gli abitanti della Cisgiordania e della Striscia di Gaza).

La base legislativa è la stessa: i regolamenti di emergenza mandatari emessi dai britannici nella fase della loro dominazione in Palestina (1920-1948). Normativa a quel tempo condannata da tutti i capi sionisti perché reputata alla pari di una legislazione da nazisti.

Le direttive più note ancora in vigore in Palestina risalgono al 1948: la n. 109, la n. 110, la n. 111. Il governatore militare può espellere la popolazione, convocare qualunque cittadino in una stazione di polizia, arrestarlo a tempo indeterminato, senza motivazioni né processo.

Sulla base dei regolamenti britannici, ripresi nel 1948, le successive generazioni di burocrati israeliani avrebbero poi mantenuto la più vasta mega-prigione del mondo, destinata a un milione di persone, un numero che in seguito salirà a quattro milioni.

L’altra data decisiva, dopo il 1948, è il giugno 1967, dopo la guerra dei sei giorni (5-10 giugno): allora si definì il destino di Cisgiordania e della Striscia di Gaza, e dei palestinesi. Lo decise un governo con il più ampio consenso sionista possibile.

L’ideologia sionista si caratterizza per la spinta “a ebraicizzare il più possibile la Palestina storica”: a controllarla e a ridurre considerevolmente il numero dei palestinesi che vi risiedono. Già nel 1948, in seguito alla decisione britannica di ritirarsi dalla Palestina dopo trent’anni di dominazione e all’impatto dell’Olocausto sull’opinione pubblica occidentale, metà popolazione nativa venne espulsa, metà dei villaggi e delle città fu distrutta, il 78% della Palestina mandataria divenne Israele.

Il mondo occidentale non ascoltò le proteste: doveva espiare i suoi crimini. Anche se “la situazione in Palestina non aveva nulla a che fare con la dislocazione della popolazione in Europa sulla scia della seconda guerra mondiale o con il genocidio degli ebrei europei” ma con “la colonizzazione sionista iniziata alla fine del XIX secolo”. Nel 1948 c’è stato “l’atto conclusivo della creazione di un moderno Stato ebraico colonizzatore, in un momento in cui la comunità internazionale sembrava considerare la colonizzazione inaccettabile”.

La pulizia etnica ci fu, sia nel 1948 che nel 1967. Non su larga scala e de facto, non de jure. Ciò per due ragioni: la prima era che il diritto internazionale considerava Territori occupati la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, mentre le aree occupate nel 1948 erano state riconosciute come parte di Israele. La seconda era che, seppure i palestinesi non potevano essere espulsi (se non in piccola parte), non potevano però essere integrati nello Stato ebraico con uguali diritti: la loro crescita demografica avrebbe messo a rischio la maggioranza ebraica all’interno di Israele.

Mantenere i due Territori occupati e conservare una indiscussa maggioranza comportava un’impasse teorica. La via d’uscita è sempre stata quella di non concedere ai palestinesi, la maggioranza, i diritti. Su questa scelta si è sempre fondata la catechesi sionista.

Da qui le misure della pulizia etnica (non il genocidio come nelle Americhe e in Australia) e della prigione. E un’intensa attività culturale e mediatica per nascondere la realtà della prigione: “autonomia”, “autodeterminazione”, “indipendenza” i termini usati, per lo più a sproposito.

Pappé si domanda anche se il termine “occupazione” sia giusto. Il controllo totale rimanda semmai al termine “colonizzazione”, processo in atto dal 1882 a oggi. Una spinta irrealizzata fino in fondo per mancanza di opportunità.

La prigione fu “a cielo aperto” fino al 1987, quando scoppiò la prima Intifada. Poi si trasformò nel modello più duro, il “carcere di massima sicurezza”. Dopo ancora ritornò la prigione “a cielo aperto”, dal 1993 al 2000. Il processo di pace non poteva non fallire, considerata la strategia di Israele. Da allora è stato un alternarsi dei due tipi di prigione, con una versione ancora più estrema del “carcere di massima sicurezza” nella Striscia di Gaza.

Alla domanda sul comportamento americano, lo storico israeliano risponde che gli americani non hanno “mai caldeggiato un’occupazione israeliana della Cisgiordania” ma che, una volta avvenuta, hanno sempre “accordato il proprio sostegno”, limitandosi a cortesi proteste quando gli israeliani si spingevano troppo oltre. Johnson fu l’alleato più leale. Obama cercò all’inizio di praticare una linea diversa, tuttavia le sue rimasero parole. Mentre le promesse di Israele agli Usa non sono mai state mantenute.

Torniamo al 1967. Il piano realizzato allora era già in atto da tempo, preparato fin dal 1963. E la guerra dei sei giorni non fu una guerra di autodifesa bensì di aggressione.

Il decennio 1967-1977 vide i laburisti governare la colonizzazione, intensificata dopo il 1977 con il Likud al governo. Il decennio 1977-1987 fu, conseguentemente, quello “sulla via per l’Intifada”. Nella prima Intifada (1987-1993) vi furono 1.000 morti e 120.000 arrestati. Gli americani presero le distanze dalla narrazione israeliana sull’”Intifada terrorista”. L’Intifada era in realtà una lotta di liberazione, ma l’Occidente non la interpretò così. Fu un’anticipazione delle Primavere arabe, non capita e non supportata dall’Occidente, come successe poi con le Primavere arabe.

Per Pappé la conferenza di Madrid, nel 1991, fu il punto più alto del processo di dialogo a cui l’Intifada aveva costretto Israele. Seguirono, nel 1993, gli accordi di Oslo: un’illusione. Lo Stato palestinese era “una fetta di groviera”. Nessun ritorno era previsto per gli esuli, nonostante che, come ricorda il rapporto di Amnesty International, il diritto al ritorno sia stabilito dal diritto internazionale. E veniva cancellata la questione della minoranza palestinese in Israele. Allo stesso modo Israele controlla i palestinesi all’interno dello Stato ebraico. Non c’è una separazione sostanziale tra la situazione in Israele e quella nelle zone occupate, l’apartheid vige ovunque.

Un compromesso era allora obbligato per tutti, purtroppo non diede esito. Fu, secondo Pappé, l’ultima occasione per i due Stati. Il dialogo si arrestò nel 2000. Si andò verso un nuovo modello di prigione “a cielo aperto”. Quando fallì vi fu un’altra ribellione, ancora più grave: la seconda Intifada (2000-2005). Essa iniziò come reazione alla visita della Spianata delle Moschee, luogo sacro per i musulmani, dell’allora capo del Likud Ariel Sharon, accompagnato da centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa.

La politica di Israele non è mai cambiata, sostiene Pappé: governare i Territori palestinesi occupati senza espellere gli abitanti (se non in piccola parte, rammentiamo) e senza concedere loro la cittadinanza. Verso i palestinesi bastone e carota. Un discorso a uso interno e internazionale – l’enigmatico discorso di pace e del ritiro dopo la pace, sempre accettato dagli americani – e un altro discorso destinato alla burocrazia dell’occupazione. Un duplice linguaggio. Una dicotomia che è una linea politica.

Nel mentre sono proseguiti e proseguono gli insediamenti, con l’inserimento di cunei colonizzati. É rimasto alla Palestina appena un 10% di territorio (dal 22% del 1948), diviso da blocchi di insediamenti e da basi militari. La frammentazione geografica e politica è andata avanti, ed è sempre più difficile, se non ormai impossibile, parlare di due Stati. Crescono la continuità territoriale tra gli insediamenti ebraici e la discontinuità territoriale tra le zone palestinesi. In ciò ha un ruolo chiave l’archeologia israeliana, che supporta tali processi interessandosi solo ai resti delle presenze ebree, non a quelli delle altre religioni. Il tutto, come detto, non de jure, per ragioni demografiche.

La politica di Israele è anche una politica economica. Prevede che i palestinesi debbano lavorare all’interno di Israele come pendolari giornalieri, così da avere una fonte di sostentamento. E da garantire una forza lavoro a basso costo. La politica economica prevede inoltre il flusso di merci israeliane verso i Territori. Il disegno israeliano è dunque anche di annessione economica.

L’insediamento degli ebrei, racconta Pappé, fu sperimentato per la prima volta nell’area della Grande Gerusalemme. Nel 1967 iniziò la pulizia etnica fondata sull’esproprio delle terre e sull’espulsione verso la Giordania dei palestinesi che vivevano nei quartieri antichi, che divennero nuovi rifugiati, per lo più esuli per la seconda volta. L’ebraicizzazione di Gerusalemme è ancora in corso, a causa della fermezza palestinese. É una storia di crimini estetici, culturali, religiosi. Con l’obiettivo della separazione di Gerusalemme dalla Cisgiordania, per rendere impossibile qualsiasi proposta di Gerusalemme capitale dello Stato di Palestina, ammesso che si possa ancora parlare di due Stati. La creazione dei checkpoint è lo strumento di questo obiettivo.

La “nuova Gerusalemme” è un simbolo forte, crudele, dell’apartheid. In base al diritto internazionale l’acquisizione di terre con la forza è un atto illegale. Come la demolizione di case. Come la distruzione delle infrastrutture rurali. Come l’incanalamento delle acque. C’è anche l’apartheid delle strade. Ci sono violenze e intimidazioni. E un sistema giudiziario integrato nella gestione della mega prigione.

Le parole di Teddy Kollek, sindaco di Gerusalemme per 28 anni, dal 1965 al 1993, non lasciano spazio a equivoci e chiariscono che Israele è uno Stato di apartheid: “Continuiamo a dire che vogliamo rendere i diritti degli arabi di Gerusalemme uguali a quelli degli ebrei… sono parole al vento… Gli arabi erano e rimangono cittadini di seconda, anzi di terza classe. Per gli ebrei di Gerusalemme negli ultimi 25 anni ho fatto moltissime cose. Cosa ho fatto per gli arabi di Gerusalemme Est? Niente! Marciapiedi? Nessuno. Centri culturali? Nessuno. Abbiamo installato un sistema fognario e migliorato la rete idrica. Ma sapete perché? Pensate che lo abbiamo fatto per il loro benessere? Scordatevelo! C’erano stati alcuni casi di colera in quelle aree e gli ebrei erano spaventati dalla possibilità di essere contagiati a loro volta. Abbiamo adeguato il sistema fognario e idrico delle aree arabe solo per questo motivo”.

Veniamo alla Striscia di Gaza. Era una zona colonizzata relativamente esigua, il che rese facile per Sharon sgomberarla nel 2005, per concentrarsi sulla colonizzazione della Cisgiordania. Nella strategia israeliana la Cisgiordania ha un ruolo diverso, più importante.

Hamas, impossessatasi dell’amministrazione di fatto della Striscia, ha aiutato Israele contribuendo a far diventare il conflitto uno scontro religioso, di civiltà. Forse Israele favorì Hamas come controforza a Fatah. Certamente il risultato, sostiene Pappé, è stato “l’avvio di una politica di genocidio sempre maggiore da parte di Israele a danno della Striscia”.

Resta da dire della politica a favore dell’immigrazione di ebrei in Israele, a fini demografici.

E della minoranza palestinese in Israele, senza alcun peso nella vita politica. Milioni di palestinesi all’interno di Israele, non solo a Gerusalemme est, vivono in aree depresse e prive di servizi adeguati.

Questo processo storico di discriminazione e di umiliazione del popolo palestinese è stato formalizzato con la legge approvata il 19 luglio 2018, che ha definito la natura dello Stato e i suoi caratteri fondamentali. Abbandonando ogni remora, Israele si è autodefinito come uno Stato etnico-religioso, nel quale l’autodeterminazione “è esclusivamente per il popolo ebraico” e sono stati riconosciuti gli insediamenti dei coloni nei Territori palestinesi occupati come “valore nazionale”. L’apartheid è stata così “costituzionalizzata”.

Resta la speranza nelle persone

La condanna dell’apartheid attuato da Israele non significa certamente dimenticare le gravi violazioni dei diritti umani da parte delle autorità palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza: ad esempio gli attacchi illegali a opera dei gruppi armati palestinesi contro la popolazione civile israeliana, mediante lanci indiscriminati di razzi dal territorio di Gaza verso Israele, che Amnesty International ha chiesto al Tribunale penale internazionale di indagare come crimini di guerra. Così come sono state denunciate violazioni dei diritti umani contro i palestinesi da parte delle autorità palestinesi, tra cui torture, arresti arbitrari, limitazioni alla libertà d’espressione e uso eccessivo della forza contro i manifestanti.

La condanna dell’apartheid non significa nemmeno dimenticare che, come ogni Stato, Israele ha il diritto – e dunque il dovere, ai sensi del diritto internazionale – di proteggere tutte le persone sotto il suo controllo e di assicurare la sicurezza del suo territorio. Tuttavia, le politiche in materia di sicurezza devono sempre rispettare il diritto internazionale ed essere proporzionali alla minaccia che si ha di fronte.

Le autorità israeliane giustificano con ragioni di sicurezza molte delle politiche che – grazie ad Amnesty International e a Pappé – ho raccontato, includendovi la confisca delle terre, il diniego dei permessi edilizi, la revoca della residenza, le limitazioni di movimento e le leggi discriminatorie sui ricongiungimenti familiari. Amnesty International ha esaminato ciascuna delle giustificazioni per motivi di sicurezza citate da Israele e ha concluso che esse servono come pretesto per azioni che sono invece motivate dall’intento di controllare la popolazione palestinese e sfruttare le sue risorse, di dominare e opprimere.

Le stesse politiche nei confronti dei palestinesi di Gaza, di portata generale, gravi e durature nel tempo, in termini di libertà di movimento, non hanno alcuna giustificazione in termini di sicurezza ai sensi del diritto internazionale.

Niente, insomma, può farci dimenticare che è in corso una colonizzazione.

Nella foto, secondo a sinistra, Giorgio Pagano, autore dell’articolo e sindaco di La Spezia dal 1997 al 2007 (lo scatto è del 2007, all’inaugurazione del Centro culturale giovanile di Jenin)

Con l’insediamento, avvenuto nei giorni scorsi, del sesto governo di Netanyahu, il più a destra della storia di Israele, tutto si aggraverà ancora. Il famoso scrittore israeliano David Grossman, su “Haaretz”, ha dipinto il nuovo governo come una minaccia “per il nostro futuro e per quello dei nostri figli”. “Le dimensioni della catastrofe – ha scritto – vengono ora alla luce. Netanyahu rischia di scoprire che dal punto in cui ci ha portato non c’è una via di ritorno. Il caos che ha creato non potrà essere annullato o ammaestrato”. Il premier ha accettato tutte le richieste dei suoi alleati dell’estrema destra razzista. Il nuovo ministro della Sicurezza nazionale è Itamar Ben-Gvir, ultranazionalista e antiarabo: a lui è stata affidata la supervisione non solo della polizia israeliana ma anche di altre forze dell’ordine molto attive nella Cisgiordania occupata. A un altro fanatico religioso, Bezalel Smotrich, Netanyahu intende affidare la responsabilità dell’amministrazione civile in Cisgiordania. Cento ex ufficiali dell’Aeronautica e 78 giudici in pensione hanno reso pubblici due appelli contro le misure del nuovo governo. Anche la comunità ebraica nel mondo è allarmata.

In questa situazione disperata, in cui poco sembra poter fare una comunità internazionale sempre più protagonista della “terza guerra mondiale a pezzi”, in cui in Israele cresce la spinta alla colonizzazione e in cui la casa politica palestinese è interamente da ricostruire, resta la speranza nelle persone. Pappé distingue tra “sistemi scellerati” e “pochi casi di persone realmente malvagie”. Segni di un “altro Israele” persistono, nonostante tutto. Soprattutto la resistenza palestinese è sempre viva e si manifesta innanzitutto con la disobbedienza civile. I colonizzati, nel corso della storia, non si sono mai dati per vinti. I palestinesi non smetteranno mai di chiedere di essere liberi. A noi occidentali, e agli israeliani non malvagi, spetta di batterci al loro fianco per questo fondamentale diritto.

Tutte le foto sono dell’autore dell’articolo, scattate in Palestina durante i progetti di cooperazione internazionale da lui seguiti (Jenin 2005-2007, Betlemme 2009-2010, Jenin 2011, Cisgiordania 2018-2020); alcune sono contenute nel suo libro “La sinistra la capra e il violino”, prefazione di don Andrea Gallo, Edizioni Cinque Terre, 2010.

Giorgio Pagano, co-presidente del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia, presidente dell’associazione Funzionari senza Frontiere e cooperante in Palestina

Popularity: 4%