Rosolino Ferrari il primo caduto della lotta di Liberazione ha finalmente un nome

Città della Spezia, 21 aprile 2024

Nell’articolo di questa rubrica “A ottant’anni dall’8 settembre 1943. Come Spezia fu occupata dai tedeschi” (3 settembre 2023), ho raccontato l’episodio in cui morì un alpino, il primo caduto della Lotta di Liberazione. Era la mattina del 9 settembre 1943, il giorno dopo l’armistizio. Quel caduto è sempre stato senza un nome. Oggi, dopo una ricerca, sono in grado di scrivere il suo nome e di cominciare a raccontare la sua storia.

Nell’articolo partivo dal documento di un testimone del tempo, Duilio Biaggini, giornalista, conservato nell’Archivio di Stato di Spezia. Biaggini scrisse:

“Presso Sarzana reparti di alpini si opponevano all’ingiunzione di lasciare le armi, e avveniva qualche scontro “.

Poi aggiungevo che quell’episodio fu raccontato, forse in forma un po’ romanzata, da Renato Jacopini, allora dirigente comunista, più tardi organizzatore di gruppi partigiani, nel libro “Canta il gallo”, del 1960. Jacopini ne era stato testimone. La mattina del 9 settembre se ne andava da solo, da Arcola dove lavorava, sulla via Aurelia verso Sarzana, nella direzione dalla quale, da un momento all’altro, secondo le speranze di quei giorni, dovevano apparire le truppe alleate. Per tornare a Sarzana Jacopini doveva passare sul ponte del Magra. Poco oltre il ponte incontrò due alpini, di là dal fiume veniva avanti una pattuglia tedesca. Jacopini e i due alpini iniziarono a sparare. Ci furono due morti: un tedesco e un alpino.

Il racconto di Jacopini, che nell’articolo ho riportato integralmente, si concludeva così:

“Il primo partigiano caduto nella nostra provincia, e mi dispiace di non aver saputo il suo nome”.

Da allora i libri di storia hanno riportato l’episodio, senza aggiungere il nome.

Concludevo l’articolo così:

“Secondo lo storico Maurizio Fiorillo [nel libro “Uomini alla macchia” del 2010] i tedeschi uccisi furono tre. Quasi certamente ebbero sepoltura. In Germania qualcuno avrà saputo. Ma il ‘primo partigiano’? Qualcuno si prese cura del suo corpo? I familiari vennero mai a sapere della sua morte? La ricerca continua… “.

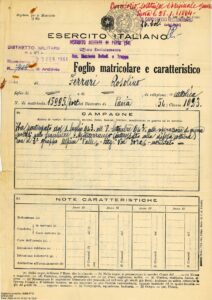

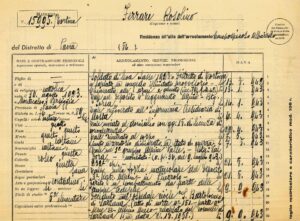

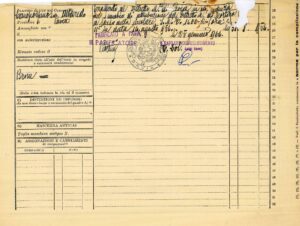

Continuata la ricerca, siamo in grado di conoscere il nome del giovane alpino: si chiamava Rosolino Ferrari, era nato a Montecalvo Versiggia (Pavia) il 30 agosto 1923, risiedeva a Montecalvo o a Barbianello (Pavia). Nel suo foglio matricolare è scritto:

“Ha partecipato dal 1 luglio 943 all’8 settembre 943 alle operazioni di guerra svoltesi nello Scacchiere Mediterraneo (interessato alla difesa costiera) con il 3° gruppo Alpini ‘Valle’ – Btg Val Dora – mobilitato […] Ferito in combattimento da parte delle truppe tedesche. Deceduto all’ospedale civile San Bartolomeo di Sarzana”.

Ferrari, ferito nello scontro, non morì subito ma poco dopo, il 9 settembre stesso, all’ospedale di Sarzana.

Sono arrivato a questo risultato grazie a molti aiuti.

Il primo l’ho avuto dall’amica Redenta Sironi, che ha curato per tanti anni gli archivi del Comune di Sarzana.

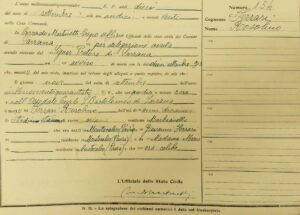

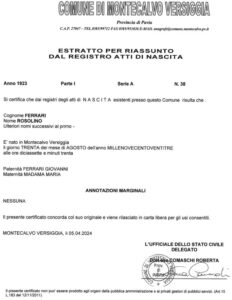

Le ho chiesto i documenti sui deceduti a Sarzana il 9 settembre 1943. Redenta ha trovato un unico documento riguardante un militare, quello che vedete in alto: è l’atto di morte di Rosolino Ferrari, diciannovenne nato a Montecalvo Versiggia, residente a Montecalvo Versiggia o a Barbianello (i due Comuni sono vicinissimi).

Nel frattempo mi sono ricordato di aver letto il nome Rosolino Ferrari nel libro di Arrigo Petacco e Giancarlo Mazzuca “La Resistenza tricolore” (2010), dove comparve per la prima volta. Secondo i due autori, Ferrari, recatosi a Sarzana il 9 settembre per raccogliere informazioni, fu ucciso dai tedeschi all’imbocco di via San Francesco, dopo avere a sua volta ucciso un tedesco che voleva disarmarlo; con lui venne gravemente ferito il tenente Luigi Baldi di Sarzana. Il nome e il giorno erano gli stessi, cambiavano il luogo e la storia.

Mi è allora venuto in mente che avevo letto, e presentato in Comune a Sarzana, il libro di Werther Bianchini, “Sarzana tra fascismo e libertà” (2012). Una sorta di lampo. Mi sono detto: “Werther questa storia l’ha raccontata”. In effetti Bianchini scrisse di Rosolino Ferrari come dell’alpino caduto non in via San Francesco ma sul ponte di Romito il 9 settembre: riportò il racconto del sarzanese Luigi Baldi, comandante del reparto, rimasto ferito nello scontro, che ricordava Ferrari come alpino in “forza al primo plotone comandato dal sottoscritto”,

A togliermi ogni dubbio è stato un articolo del generale Remigio Vigliero su “Liguria Alpina” del 1970, segnalatomi dall’amico Gino Ragnetti.

Vigliero fu uno dei primi “resistenti”. Comandava il 3° gruppo “Valle” della divisione Alpi Graie, una delle due preposte alla difesa della piazzaforte marittima spezzina. Nell’articolo raccontò come il 9 settembre, tra Arcola, Sarzana, Ameglia e Marina di Carrara, il gruppo “Valle” bloccò una divisione corazzata tedesca diretta verso la nostra costa: le perdite tedesche furono di “23 morti, tra cui un colonnello, sei ufficiali, una trentina di soldati feriti; tre carri armati ‘Tigre’, cinque automezzi, otto motocicli fra distrutti e danneggiati; contro nessuna perdita da parte nostra”. E aggiunse:

“Intanto mentre la flotta salpava le ancore, le forze tedesche investivano lo schieramento sul ponte di Sarzana impegnando duramente il ‘Val Dora’ ed in particolare il suo baluardo avanzato: il plotone del ten. Baldi – genovese – che nello scontro rimase gravemente ferito”.

Tutto corrisponde, l’unico errore di Vigliero riguardava il luogo di nascita di Baldi.

Venuto a conoscenza, grazie all’atto di morte di Ferrari, del suo anno di nascita – era un “diciannovenne” – ho potuto chiedere al Comune di Montecalvo l’atto di nascita e agli archivi dell’Esercito il foglio matricolare. Potete leggerli in basso. Mi ha aiutato Claudio Pastore, del Comune di Barbianello. Ancora una volta, tutto corrisponde. Rosolino era un contadino, aveva fatto la V elementare.

Il fatto che in quella situazione drammatica lui e gli altri alpini continuassero a combattere tenendo inchiodati i tedeschi di là dal Magra, in una battaglia che era chiaramente una battaglia senza alcuna speranza di essere vinta, ha un enorme significato, morale e civile prima ancora che militare.

Sarebbe importante che i Comuni di Sarzana e di Montecalvo Versiggia e di Barbianello si mettessero in contatto. Potremmo conoscere ancora di più della vita di Rosolino, e avere magari una fotografia: conoscere non solo un nome ma anche un volto. E forse una storia di vita. La ricerca continua…

SERGIO DE VITIS E MARIO DAVIDE

Bianchini scrisse anche del medesimo episodio raccontato da Petacco e Mazzuca, da lui ambientato nei giardini di Porta Romana, dove inizia via San Francesco: potrebbe aver riguardato – sosteneva – un alpino o un soldato del vicino deposito 21° Fanteria. Bianchini aggiungeva che anche un tedesco fu ucciso, e sepolto nei giardini fino alla fine della guerra. Non sono conservati, però, nell’archivio del Comune di Sarzana, documenti riguardanti altri caduti italiani il 9 settembre o nei giorni successivi. Quasi certamente l’episodio si svolse in modo diverso, come narrarono Paolo Ambrosini e Giulio Mongatti in un articolo del 1965. Nel Comune di Sarzana non sono conservati documenti su tedeschi caduti in quei giorni: anche il tedesco ucciso da Jacopini fu sepolto lungo una strada e non al cimitero, come racconta lo stesso Jacopini in “Canta il gallo”. Molto probabilmente le loro salme furono recuperate nel dopoguerra.

Ma ecco l’episodio raccontato da Ambrosini e Mongatti, anch’esso sempre ripreso dagli storici:

“Fuori Porta Romana, sulla statale che conduce a Carrara, due tedeschi montati su di un “sidecar” fermarono un ufficiale degli alpini e gli ingiunsero di consegnare le armi. […] costui […] estrasse la pistola e sparò a bruciapelo sugli avversari […] Si chiamava Sergio De Vitis […] e divenne uno dei più quotati comandanti partigiani piemontesi”.

I caduti tedeschi furono due. Fiorillo scrisse di tre caduti tedeschi: questi due, e quello morto vicino al ponte.

De Vitis, Medaglia d’oro al valor militare, cadrà, ucciso dai tedeschi, il 26 giugno 1944 in Val Sangone.

Viene in mente, pensando alle vite di questi giovani alpini, il diario di Mario Davide, un contadino della provincia torinese di 21 anni, anch’egli del 3° gruppo Valle. Così racconta le ore successive all’armistizio dell’8 settembre, a Bottagna di Vezzano Ligure:

“Uno scatto solo e sono fuori dalla tenda, tutti gridano come forsennati, quei pochi che erano nell’accampamento impugnano le armi e sparano colpi in aria. Mi sembrava di impazzire, ero fuori di me dalla contentezza, così sparai anch’io una decina di colpi. In un batter d’occhio negli accampamenti e nelle strade parve un combattimento, tutti sparavano, erano pazzi di gioia”.

Ma non era finita, incominciava, come scrisse Nuto Revelli. La gioia si ridimensionò, gli alpini stettero tutta la notte svegli, armati. Al mattino ci fu la disfatta:

“Avevo il cuore in gola, avrei voluto reagire, sterminare quegli esseri con le bombe a mano che avevo ancora in tasca, ma alzando la testa vidi alcune mitraglie con le canne rivolte verso di me ed altri miei compagni”.

Mario Davide raggiunse le prime formazioni partigiane in Val Sangone. Fu ucciso dai tedeschi in un rastrellamento, il 10 maggio 1944. Combatteva nella divisione comandata da Sergio De Vitis.

IL 25 APRILE: RESISTERE OGNI GIORNO

Giovedì festeggeremo il 25 aprile. La Resistenza, prima di essere un fatto politico, fu un fatto morale, spontaneo, esistenziale. Rosolino e Mario erano due contadini. Sergio un liceale cresciuto in un ambiente di profonda religiosità. Non avevano una cultura politica antifascista: ma l’esperienza della guerra e dell’armistizio indicò loro la scelta da fare, quella antifascista e antinazista. Erano giovani come tanti, educati nel ventennio fascista all’obbedienza cieca, improvvisamente costretti a dover ragionare con la propria testa, a dover prendere decisioni gravissime per conto proprio, da soli. Le “idee confuse di tanti buoni progetti” di cui scrive Mario si trasformarono in una scelta, un una assunzione di responsabilità. Sapendo che avrebbero messo in gioco la sua vita. Successe a lui. Come a Rosolino. Come a Sergio.

Rosolino, Mario, Sergio erano, come ha scritto Ruggero Zangrandi, alcuni “di quelle migliaia di uomini semplici, ignoti fino a quel giorno e, in gran parte, rimasti ignoti anche dopo, che vennero ad assumere spontaneamente, quasi senza accorgersene in una situazione disperata, la genuina rappresentanza dell’Italia” e che si contrapposero a “coloro che, da quarantacinque giorni o da vent’anni […] con titoli altisonanti, galloni, pennacchi, scorte d’onore e squilli di trombe avevano simulato di rappresentarla: e adesso, l’avevano tradita. Non furono generali o prefetti a tentare di tenere in pugno la situazione o a dire le parole che andavano dette o fare le cose semplici, elementari – ma rischiose – che occorreva fare”.

Il generale Vigliero fu una delle poche eccezioni. Sarà poi partigiano in Piemonte con nome di battaglia “Cevasco” e incarcerato a Marassi fino al 13 aprile 1945.

Ottant’anni dopo, il nostro compito è “resistere ogni giorno”. Cosa significa resistere – hanno scritto Ermanna Montanari e Marco Marinelli del Teatro delle Albe di Ravenna – se non “piantare il melo anche se domani scoppiano le bombe”, come diceva Martin Luther King? Cos’è lo spirito del 25 aprile, se non è questo? Se non piantiamo il melo, oggi e domani e dopodomani, non ci sarà festa in piazza che ci salverà; se non lavoriamo con onestà e giustizia ogni giorno, nei nostri luoghi di vita e lavoro, nella società civile, nelle stanze della politica, se non facciamo le scelte giuste – e solo noi possiamo sapere quali siano quelle giuste, interrogando ogni giorno la nostra coscienza, come facevano i partigiani lassù in montagna – se non facciamo di ogni giorno della nostra vita un inno alla trasformazione del mondo e della nostra anima, tutto sarà vano.

Le ragazze e i ragazzi di allora, prima di un progetto politico, avevano un sogno. Dobbiamo ripartire dal loro sogno.

Buona Festa della Liberazione a tutte e a tutti

lucidellacitta2011@gmail.com

Popularity: 1%